Sie haben Fragen zu Bacillus cereus?

Kontaktieren Sie uns einfach unter +49 4152 803-333 oder kontakt@biofocus.de

Grutsch, A. A., Nimmer, P. S., Pittsley, R. H., Kornilow, K. G., & McKillip, J. L. (2018). Molecular Pathogenesis of Bacillus spp., with Emphasis on the Dairy Industry. Fine Focus, 4(2), 203–222. doi.org/10.33043/FF.4.2.203-222

Johler, S., Kalbhenn, E. M., Heini, N., Brodmann, P., Gautsch, S., Bagcioglu, M., Contzen, M., Stephan, R., Ehling-Schulz, M. (2018) Enterotoxin Production of Bacillus thuringiensis Isolates From Biopesticides, Foods, and Outbreaks, Volume 9 - 2018 https://doi.org/10.3389/fmicb.2018.01915

Allende, A., et al. (2016) Risks for public health related to the presence of Bacillus cereus and other Bacillus spp. including Bacillus thuringiensis in foodstuffs, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2016.4524

Schätzungen besagen, dass ca. 1,4 Prozent bis 12 Prozent der lebensmittelbedingten Ausbrüche durch B. cereus verursacht werden (1). B. cereus ist ein typisches Bodenbakterium und in der Umwelt weit verbreitet. Die durch B. cereus verursachten lebensmittelbedingten Erkrankungen – Erbrechen oder (und) Durchfall – verlaufen in der Regel milde und erfordern keine medizinische Behandlung.

Erkrankungen mit Bacillus cereus sind nicht meldepflichtig, die Dunkelziffer wird als beträchtlich angenommen.

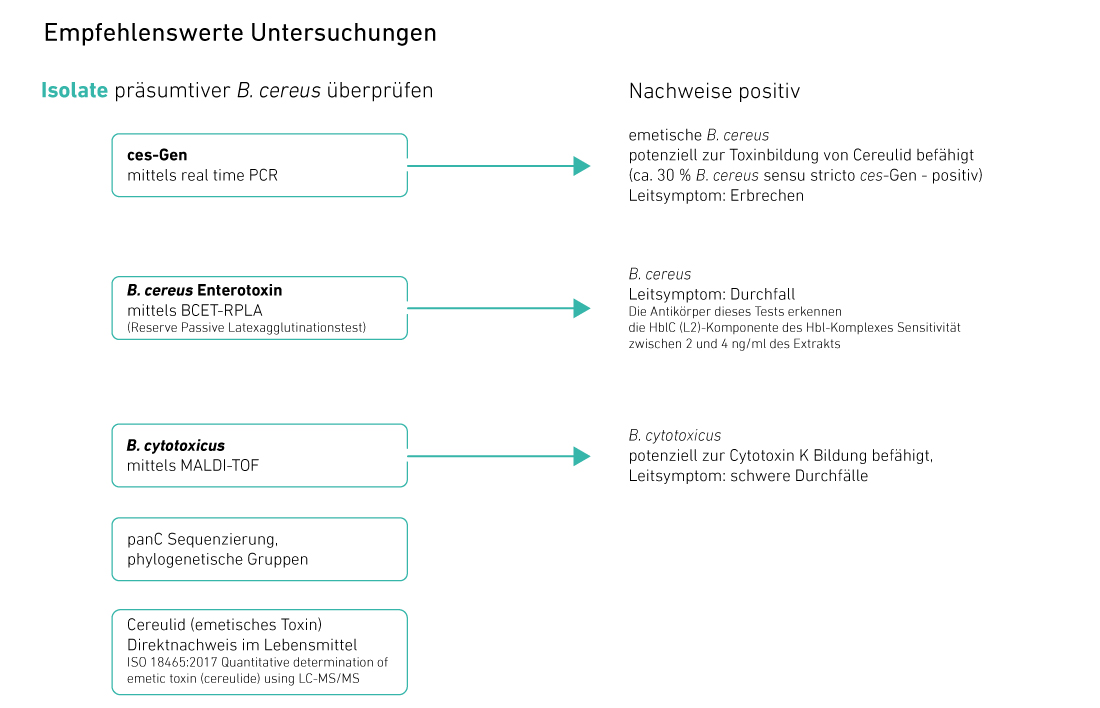

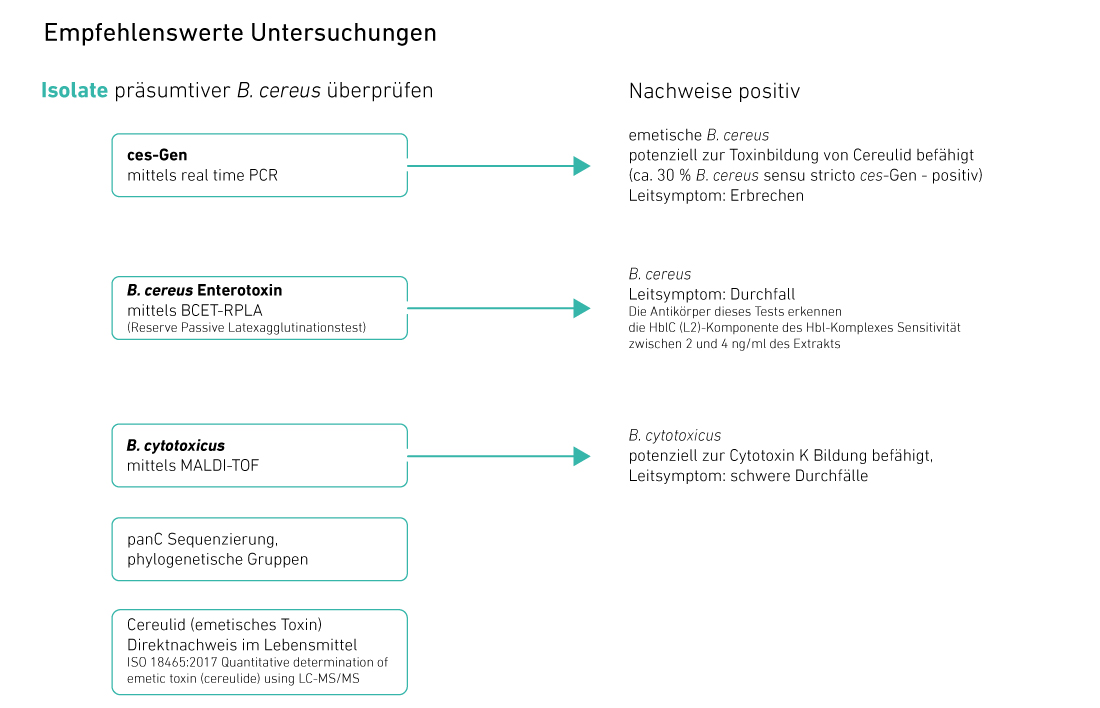

Die European Food Safety Authority (EFSA) empfiehlt, dass Konzentrationen von103 bis 105 präsumtive Bacillus cereus / g Lebensmittel nicht überschritten werden sollten (EFSA, 2016). Sollten die genannten Konzentrationen an B. cereus überschritten werden, ist eine Risikoeinschätzung empfehlenswert. Dazu können das ces-Gen, B. cereus Enterotoxin, die phylogenetischen Gruppen oder der direkte Nachweis des Toxins Cereulid im Lebensmittel untersucht werden. Diese Untersuchungen können in spezialisierten Laboren durchgeführt werden.

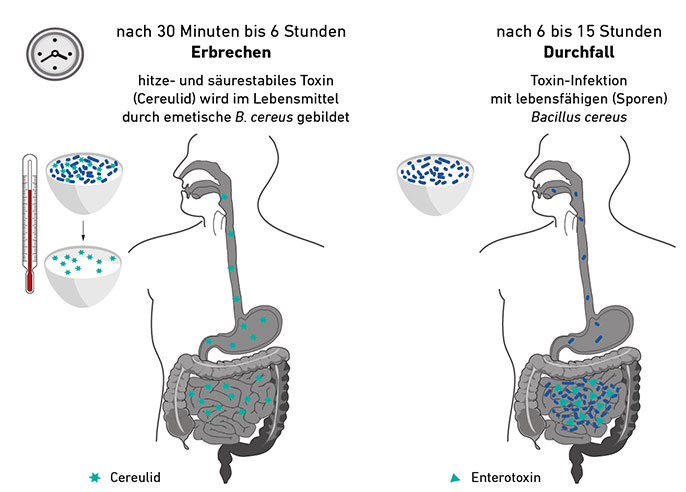

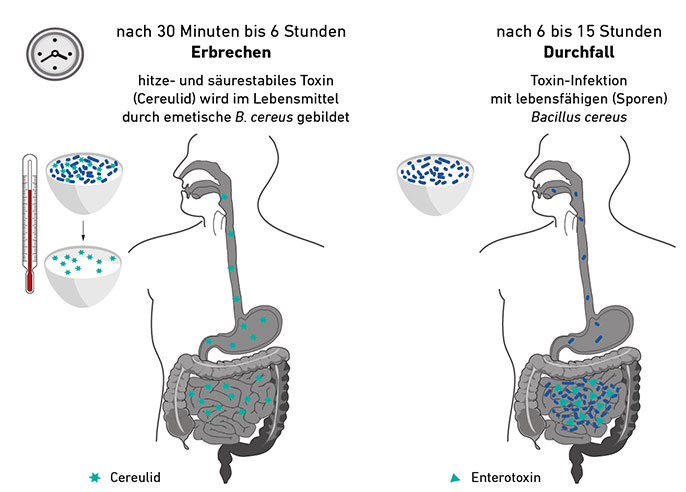

B. cereus und deren Sporen können auf etliche Lebensmittel gelangen. Betroffene sind meist erhitzte und gegarte Lebensmittel wie Fleisch, Gemüse, Milchprodukte, Reis, Nudeln, Kartoffeln und Soßen. Die durch B. cereus hervorgerufen Erkrankungen sind meistens Erbrechen (Emetisches Syndrom) oder Durchfall (Diarrhö-Syndrom).

Das Erbrechen (Emetisches Syndrom) wird durch ein hitzestabiles Toxin (Cereulid) verursacht, das von B. cereus im Lebensmittel gebildet wird. Durch die orale Aufnahme des Toxins Cereulid kann es bereits nach wenigen Stunden zum Erbrechen kommen

Der Durchfall wird durch hitzeempfindliche Enterotoxine (NHE, HBL) hervorgerufen. Diese werden von B. cereus erst im Dünndarm nach der Aufnahme von vegetativen Zellen oder Sporen gebildet. Die Inkubationszeit beträgt 8 bis 16 Stunden. Dazu wird laut Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) eine Vermehrung im Lebensmittel auf eine Keimzahl von 105 bis 108 KBE/g benötigt. Lange Warmhaltephasen von Speisen sollten unbedingt vermieden werden.

Die Wahrscheinlichkeit zu erkranken, ist von verschiedenen Faktoren abhängig:

Darüber hinaus ist das Erkrankungsrisiko und der Krankheitsverlauf der Menschen, die mit Bacillus cereus belastete Lebensmittel verzehrt haben, abhängig von deren Gesamtkonstitution, Immunsystem, Alter, Ernährungsverhalten und weiteren Faktoren.

Die für eine Lebensmittelprobe im Labor ermittelten Ergebnisse beziehen sich auf die Anzahl sogenannter präsumtiver B. cereus. Präsumtiv bedeutet, dass wahrscheinlich oder vermutlich Bakterien der Bacillus cereus-Gruppe vorliegen. Doch nicht alle Bakterien dieser Gruppe haben das Potenzial, Erkrankungen zu verursachen.Tim Kautz,

Die Bakterien der B. cereus-Gruppe sind sehr eng miteinander verwandt und selbst mit molekularbiologischen Methoden schwer zu differenzieren.

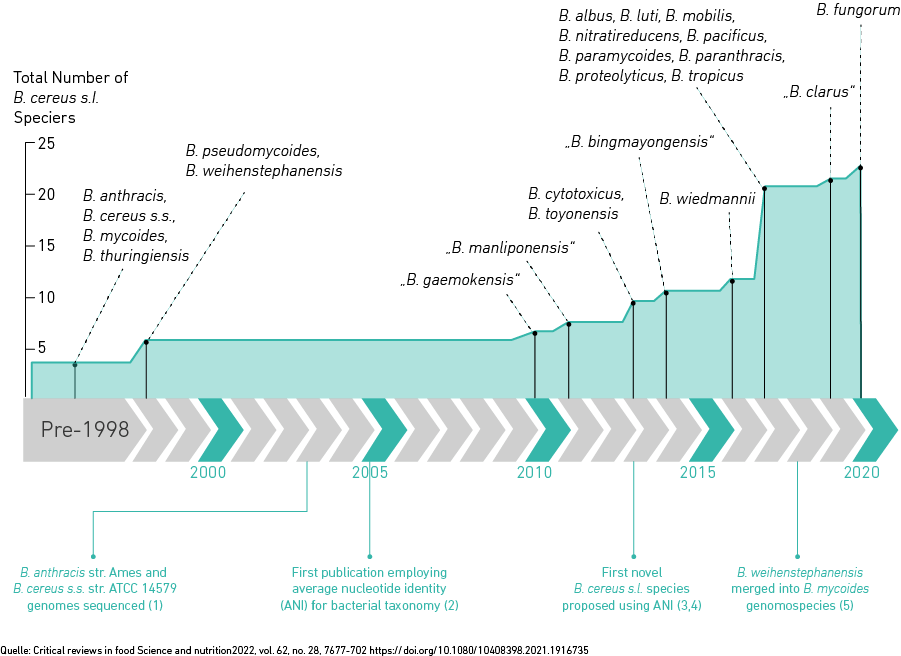

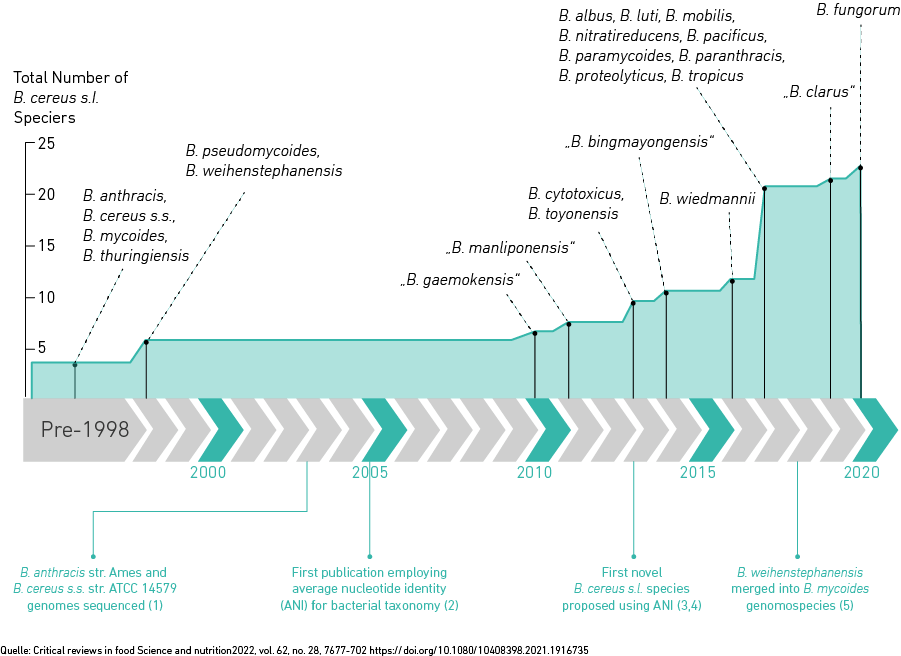

Präsumitve B. cereus werden auch als B. cereus Gruppe oder B. cereus sensu lato bezeichnet, und stellen einen eng verwandter Artenkomplex dar, der Krankheiten bei Menschen und Tier verursachen kann. In der Grafik 1 sind die strukturellen taxonomischen Veränderungen und Erweiterungen der Bacillus cereus Gruppe ersichtlich. Zukünftig wird es durch den Einsatz neuester Technologien, wie der Whole Genome Sequenzierung (WGS), vermutlich zu weiteren Veränderungen und Erkenntnissen kommen.

Die Differenzierungen von Bakterien mittels WGS sind in den LADR Biofocus Laboren möglich.

Die Taxonomie der B. cereus Stämme, die als präsumtive B. cereus oder als B. cereus-Gruppe bezeichnet werden, unterliegt aufgrund neuer molekularbiologischer Verfahren, ständigen Änderungen. Vom BfR werden derzeit 17 eng verwandte B. cereus-Stämme dem Artenkomplex genannt.

| Bacillus cereus (sensu stricto (s.s.) | Bacillus cereus (sensu stricto (s.s.) |

| Bacillus thuringiensis | Bacillus tropicus |

| Bacillus cytotoxicus | Bacillus albus |

| Bacillus toyonensis | Bacillus mobilis |

| Bacillus wiedmannii | Bacillus luti |

| Bacillus anthracis | Bacillus proteolyticus |

| Bacillus mycoides | Bacillus nitratireducens |

| Bacillus pseudomycoides | Bacillus paramycoides |

| Bacillus paranthracis |

Wie in der Tabelle aufgeführt, zählt Bacillus thuringiensis ebenso zu den präsumtiven Bacillus cereus und ist mittels mikrobiologischer kultureller Verfahren nicht von B. cereus sensu stricto zu unterscheiden. Bacillus thuringiensis (Bt) ist ein bodenbewohnendes Bakterium, das natürlicherweise im Darm von Raupen verschiedener Motten- und Schmetterlingsarten sowie auf Blattoberflächen, Gewässern, Tierkot, insektenreichen Umgebungen, Getreidemühlen und Getreidelagern vorkommt.

Bacillus thuringiensis wird als biologisches Schädlingsbekämpfungsmittel gegen Schadinsekten eingesetzt. Werden diese Mittel beim Pflanzenanbau eingesetzt und Karenzzeiten vor der Ernte nicht eingehalten, können beispielsweise in Salaten, nicht selten verpackten Mischsalaten, präsumtive Bacillus cereus Konzentration von > 10³ KBE / g nachgewiesen werden.

Folglich liegen dann Warnwertüberschreitungen vor. Bislang gibt es allerdings nur wenige Hinweise auf einen Zusammenhang zwischen dem Vorkommen von B. thuringiensis in Lebensmitteln und Erkrankungen des Menschen (2). Das ces-Gen wurde beispielsweise bei B. thuringiensis Stämmen bislang nicht nachgewiesen. Folglich sind B. thuringiensis nicht zur Bildung des Toxins Cereulid befähigt

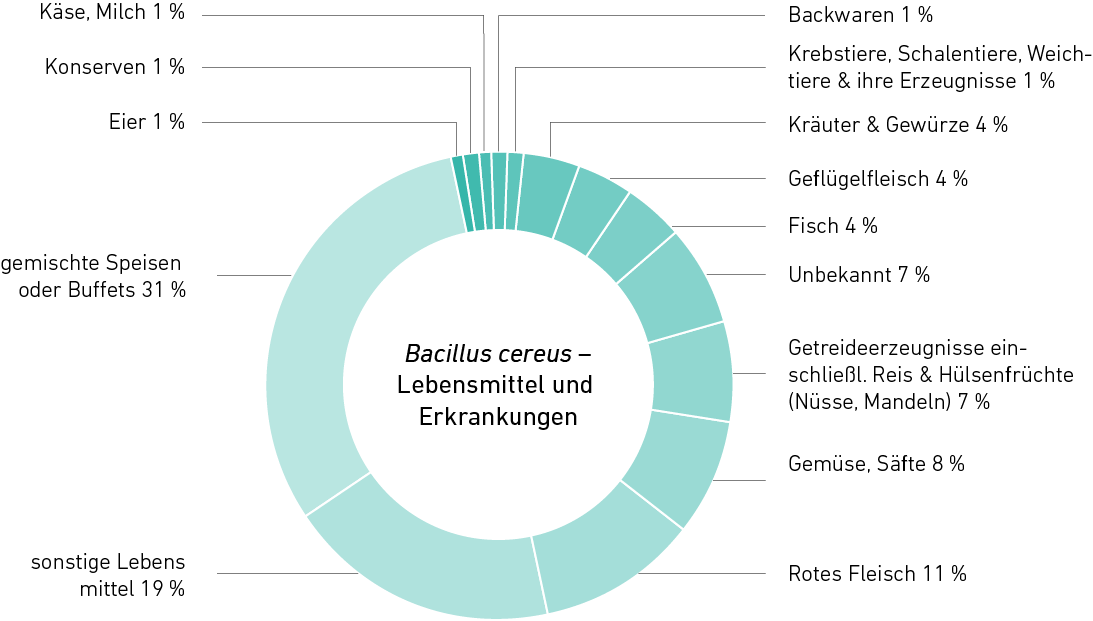

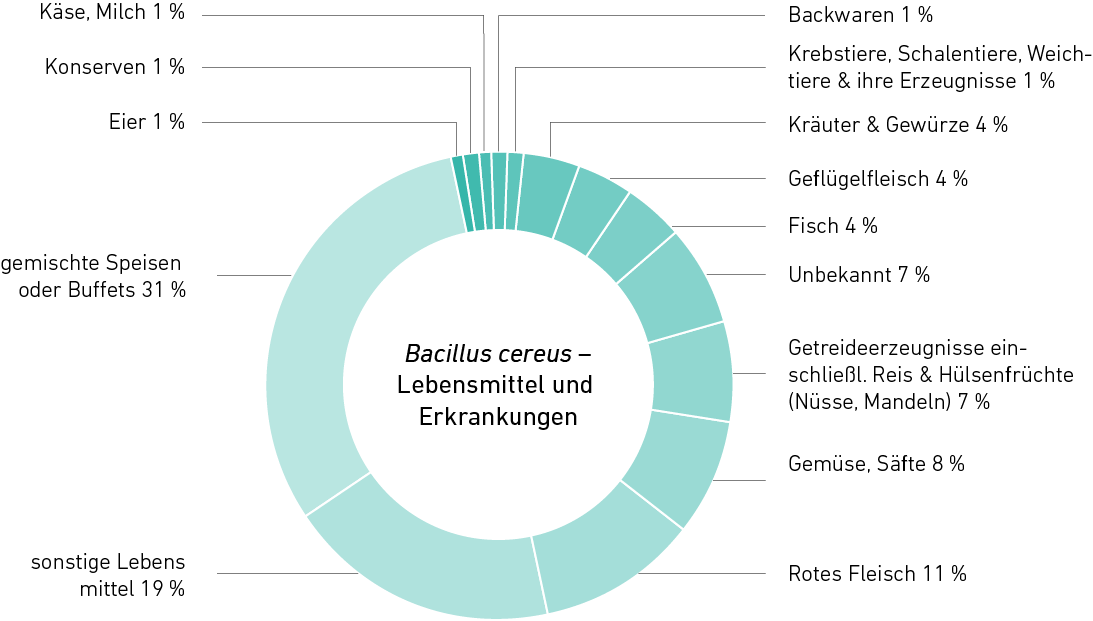

Die Grafik zeigt Bacillus cereus in Lebensmittel bei Erkrankungsfällen (2007–2014). Die Abbildung wurde erstellt, aus Daten „Risks for public health related to the presence of Bacillus cereus and other Bacillus spp. including Bacillus thuringiensis in foodstuffs (3). Die angegebenen Lebensmittelkategorien beinhalten ebenso Erzeugnisse daraus

Innerhalb der Bacillus cereus Gruppe wird B. cereus sensu stricto die Fähigkeit zur Bildung des Toxins Cereulid zugeschrieben. Cereulid kann Erbrechen verursachen. Laut BfR (Stellungnahme 048/2020) muss sich dazu der entsprechende B. cereus-Stamm im betroffenen Lebensmittel bis zum Verzehr vermehrt haben. Die Cereulidproduktion erfolgt in der Regel während der exponentiellen Wachstumsphase (ab ca. 105 KBE / g) (Ceuppens et al.).

Die emetischen Stämme sind Träger des plasmidkodierten ces-Gens (Cereulid-Synthase Gen). Basierend auf Daten aus Tierversuchen wird die minimale Intoxikationsdosis auf 8–10 μg/kg Körpergewicht geschätzt. Die Größe des hitzestabilen Cereulid beträgt ca. 1,2 kDa. Cereulid kann nicht durch Filtration oder Baktofugation entfernt werden und korreliert nicht unbedingt mit der Anzahl an Bakterien in der Probe. Cereulid wird durch Pepsin und Trypsin nicht gespalten. Bei schweren Intoxikationen kann Cereulid Leberschäden und Hirnödeme verursachen Eine Intoxikation durch Cereulid steht häufig im Zusammenhang mit dem Verzehr von stärkehaltigen Lebensmitteln wie Reis und Nudeln

Der Grund für das häufigere Auftreten von Krankheitsfällen im Zusammenhang mit stärkehaltigen Lebensmitteln könnte darin liegen, dass der Wurzelbereich oder Teile bestimmter Anbaupflanzen ein natürliches Habitat für „emetische B. cereus“ darstellen.

Die Toxine NHE/HBL sind nicht hitzeresistent, werden in der Regel auch nicht im Lebensmittel gebildet, sondern erst im Darm, wenn viele B. cereus-Keime bzw. deren Sporen aufgenommen werden. Dazu sind Keimzahlen von 105 bis 108 KBE/g Lebensmittel laut BfR nötig. Symptome sind Bauchkrämpfe und Durchfall.

Diese enteropathogenen Stämme von B. cereus können in allen Arten von Lebensmitteln einschließlich Milchprodukten, Gemüse, Fleischprodukten, Saucen, Suppen, Puddings, Gewürzen, Geflügel und Sprossen vorkommen.

| TOXINE | Eigenschaft | Vorkommen |

|---|---|---|

| Hbl (Hemolysin BL) | Kann Durchfall verursachen drei Fraktionen: B (binding component); L1, L2 (lytic component), chromosomal codiert | ca. 40-60 % Bacillus cereus Stämme positiv B. thuringiensis, B. mycoides |

| Nhe (Nonhemolytic )Enterotoxin | Kann Durchfall verursachen Drei Fraktionen, NheA, NheB, NheC; chromosomal codiert, nhe Operon | 100 %, B. cereus sensu stricto |

| CytK Cytotoxin K CytK-1 CytK-2

| Synonym: Hemolysin IV, Protein gehört zur Familie der ????-barrel-channel-forming toxin (cytotoxisch, nekrotisch, hämolytisch) | 100 % CytK1 B. cytotoxicus* |

| Hbl, Nhe und CytK Expressionsmaximum am Ende der exponentiellen Wachstumsphase bzw. bei Erreichen der stationären Phase | ||

| Cereulid (emetisches Toxin) | Kann Erbrechen verursachen 1,2 kDa Protein, nicht immunogen, hitzestabil, stärkste Produktion in stationärer Phase, Cereulid-Synthase auf Megaplasmid | ca. 30 % Bacillus cereus sensu stricto |

* Beim Vorkommen von B. cytotoxicus könnten (BfR) aufgrund der höheren Toxizität des CytK-1-Toxins auch schon etwas geringere Keimzahlen im Lebensmittel (104 KBE/g) ausreichen, um beim Menschen Durchfallerkrankungen auszulösen, auch wenn nicht alle B. cytotoxicus-Stämme stark zytotoxisch sind.

| Bacillus cereus, präsumtiv | |||

|---|---|---|---|

| Lebensmittel | Richtwert KBE/g | Warnwert KBE/g | |

| 1.1 | aufgeschlagene Sahne | 1 x 102 | 1 x 103 |

| 1.2 | Säuglingsnahrung auf Milchpulverbasis | 50 | 5 x 102 |

| 6.1 | Kochprodukte, Trockensuppe | 1 x 102 | 1 x 103 |

| 6.2 | Instantprodukte | 1 x 102 | 1 x 103 |

| 6.3 | Trockenpilze | 1 x 102 | 1 x 103 |

| 7.1 | Sandwich, belegte Brötchen | 1 x 102 | 1 x 103 |

| 7.2 | TK-Fertiggerichte vor Verzehr garen | 5 x 102 | 1 x 103 |

| 7.3 | gegarte TK-Fertiggerichte | 1 x 102 | 1 x 103 |

| 7.4 | Speisen, verzehrfertig | 1 x 102 | 1 x 103 |

| 7.5 | Sushi | 1 x 102 | 1 x 103 |

| 8.2 | Mayonnaisen, Dressings… | 1 x 102 | 1 x 103 |

| 9.1 | Getreidemehle, Weizen, Roggen | 1 x 102 | 1 x 103 |

| 9.2 | TK-Backwaren, fein, durchgebacken | 1 x 102 | 1 x 103 |

| 9.3 | TK-Backwaren, roh/teilgegart | 1 x 102 | 1 x 103 |

| 9.4 | TK-Patisserie | 1 x 102 | 1 x 103 |

| 9.5 | Patisseriewaren, nicht durchgebackene Füllung | 1 x 102 | 1 x 103 |

| 9.6 | Müslis und Flocken mit ausschließlich hitzebehandelten Zutaten | 1 x 102 | 1 x 103 |

| 10.1 | Teigwaren, feucht, verpackt | 1 x 102 | 1 x 103 |

| 10.3 | Teigwaren, getrocknet ohne Füllung | 1 x 102 | 1 x 103 |

| 11.1 | Ölsaaten, zum Verzehr | 1 x 102 | 1 x 103 |

| 11.2 | Trockenfrüchte, incl. Rosinen Obstpulver | 5 x 102 | 1 x 103 |

| 12.1 | Mischsalate, abgepackte Ware | 5 x 102 | 1 x 103 |

| 12.2 | Keimlinge und Sprossen | 1 x 102 | 1 x 103 |

| 12.3 | Obst, frisch, verzehrfertig, vorbereitet, geschnitten… | 5 x 102 | 1 x 103 |

| 12.4 | Obst TK | 1 x 102 | 1 x 103 |

| 12.5 | Gemüse TK | 1 x 102 | 1 x 103 |

| 13.1 | Kräuter, getrocknet | 1 x 103 | 1 x 104 |

| 14.1 | Speiseeis, lose Abgabe | 1 x 102 | 1 x 103 |

Stand: Dezember 2023, Updates, Kommentierungen usw. siehe https://www.dghm-richt-warnwerte.de

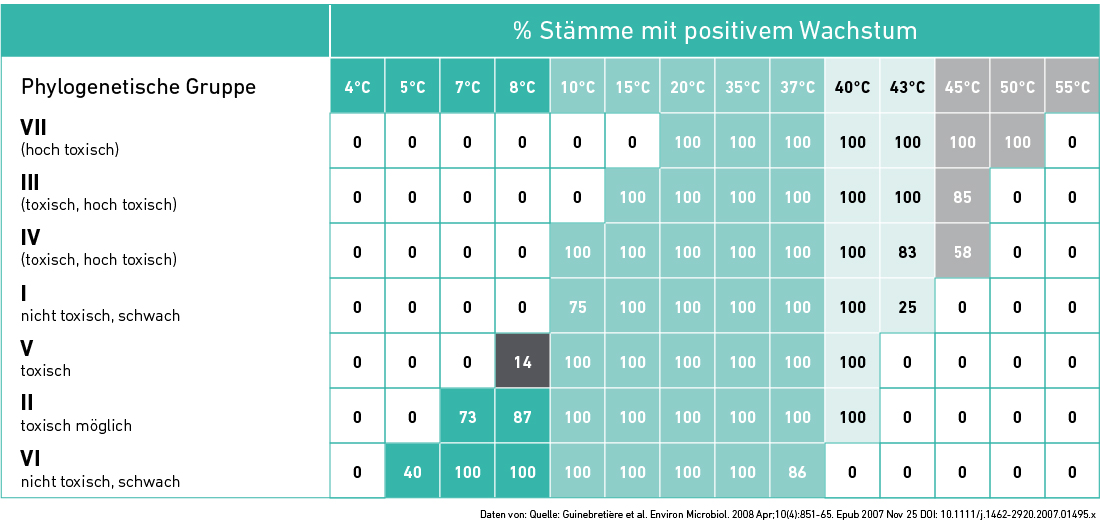

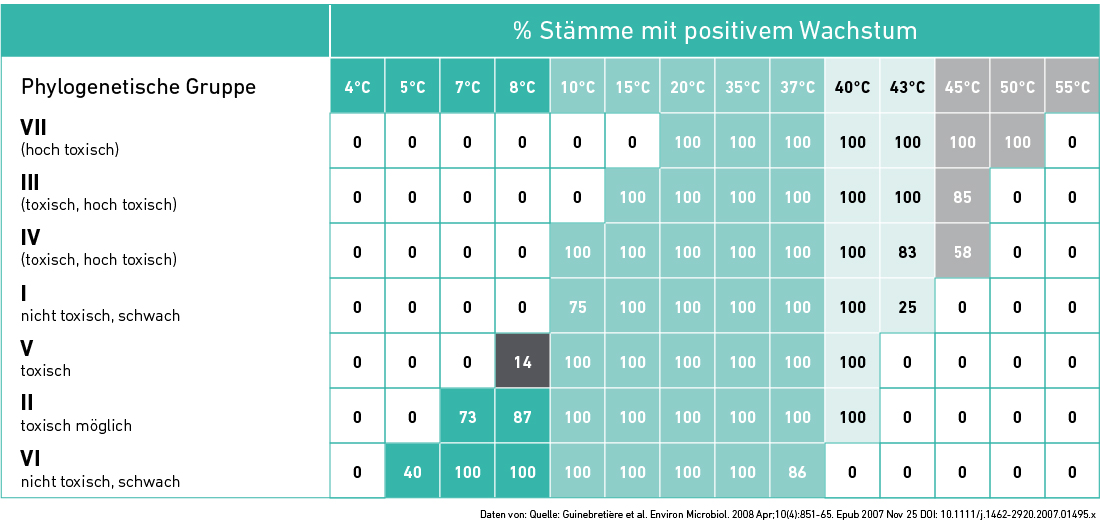

Die panC-Sequenzierung - Pantoat-β-Alanin-Ligase-Gen (panC) dient zur Charakterisierung von B. cereus s.l.-Isolaten die mit Krankheiten, Infektionen und/oder Ausbrüchen assoziiert sind.

Bacillus cereus ist ein fakultativ humanpathogener Erreger. Der Sporeneintrag in Lebensmittel lässt sich nicht immer vollständig vermeiden. Inwieweit deswegen eine Gefahr oder ein Erkrankungsrisiko für den Verbraucher besteht, kann und darf nicht allein von den Laboruntersuchungen präsumtiver B. cereus und der Überschreitung von Richt- und Warnwerten abhängig gemacht werden. Zumal sich die in der Literatur genannten krankheitsauslösenden Konzentrationen durch im Lebensmittel gebildetes Cereulid und der Toxi-Infektion durch Sporen unterscheiden.

Die Risikobewertungen von Lebensmitteln, die mit B. cereus belastet sind, sollten folglich mit dem nötigen fachlichen und mikrobiologischen Verständnis durchgeführt werden.

Bevor Salat, Sprossen, Milch oder andere Lebensmittel aufgrund der entsprechenden Anzahl präsumtiver Bacillus cereus vernichtet werden (sollen), sollten Gespräche aller Beteiligten und differenzierte Untersuchungen erfolgen. So können unnötige wirtschaftliche Schäden vermieden und die Lebensmittelsicherheit für den Verbraucher gewährleistet werden.

Dank intensiver Forschung werden den akkreditierten Routinelaboren zukünftig, neben den bereits bestehenden analytischen Möglichkeiten noch weitere wichtige und hilfreiche Verfahren zur Identifizierung der Virulenzfaktoren zur Risikobeurteilung von pathogenen B. cereus zur Verfügung stehen.

| Vorkommen | Erdboden, Wasser, Pflanzen, Verdauungstrakt von Mensch und Tier, Cerealien, getrocknete Lebensmittel, Milch- und Molkereiprodukte, Fleischprodukte |

| Betroffene Lebensmittel | Erhitzte und meist gegarte Lebensmittel wie Fleisch, Gemüsegerichte, Milchprodukte, Reis und andere stärkehaltige Produkte wie Kartoffeln, Nudeln, Suppen, Soßen |

| Gefährdete Personen | Alle Altersklassen sind von Erkrankungen durch Bacillus cereus betroffen |

| Krankheitssymptome | Typ Erbrechen: Typ Durchfall: |

| Minimal infektiöse Dosis | 104 - 108 Keime bzw. Sporen / g Lebensmittel, |

| Krankheitsdauer | 1 Tag |

| Vermehrungstemperatur | 7°C – 50°C, optimal 30°C |

| Minimaler pH-Wert | 4,4 |

| Sauerstoffanspruch | Fakultativ anaerob |

| Besonderheiten | Bacillus cereus ist ein Toxinbildner Typ Durchfall: Toxin nicht hitzeresistent |